環球人物過往報道》》》

6億票房背后,是一束“小小”的光

作者:高塬 牛志遠

上映13天,票房突破6億,《小小的我》成為開年最受關注的電影之一。

電影的開場畫面,是一雙正在上樓梯的瘦骨嶙峋的腿。主人公仿佛在用盡全身力氣拖動扭曲的腿腳,一步一步向上邁進。走上老舊的天臺,四周是鱗次櫛比的高樓,一陣陣風吹動他干枯的頭發,吹過他洗舊了的T恤。一個遠景拉開,小小的背影淹沒在大大的城市中。

這是一部特殊的電影。它講述著特殊群體的故事,也映射著每一個人追尋夢想和自由的路徑。通過對編劇、導演的采訪,通過主演們難忘的表演經歷,環球人物記者記錄下電影的誕生過程,也從“小小的我”中,找到更大的世界。

編劇游曉穎:他是一個“特別有勁兒的人”

劉春和的誕生,始于《小小的我》編劇游曉穎的親身經歷。

盛夏的成都,碧綠的蓮葉簇擁著公園的亭廊,一個老年合唱團在這里排練,其中一名老人的身邊總是跟著一名患唐氏綜合征的男孩,陽光穿過亭廊間的縫隙落在他們的臉上,男孩特殊的外表引得行人側目——游曉穎就是這樣初遇“劉春和”的。

游曉穎的母親也是合唱團的一員,從母親那里,游曉穎得知了老人和男孩的故事:他們是一對祖孫,由于父母忙于工作,男孩由他的奶奶帶大。一直以來,不論排練合唱還是去KTV聚會,男孩總會跟在奶奶身邊。

·《小小的我》劇照,老年合唱團在排練。(供圖:《小小的我》預告片)。

從這對特殊的祖孫開始,敏銳的共情能力讓游曉穎自然而然地被這些特殊孩子群體吸引:“唐寶”(唐氏綜合征患者)、“星星的孩子”(自閉癥患者)……她的目光也在一次次“靠近”后不斷聚焦,關注到了腦癱患者身上,由此去講述這樣一個群體、家庭,以及特殊的祖孫代際關系。

為了解腦癱患者群體,游曉穎還找到北京康復中心的一位主任醫師,和他進行了幾次很深入的交流。她也因此結識了一些腦癱患者,并對他們的家庭進行深入調研。正是這些努力,幫助她看清了真實的“劉春和”。

因為抓握時扭曲的手指、說話時不受控制的臉部肌肉等特征,許多人天然地認為,“腦癱”約等于智力不正常。但在靠近腦癱患者的過程中,游曉穎看見了真實的他們。“腦癱患者是一個個活生生的人。他們中有些人非常聰明,能考上大學,能從事一些技術類工作;還有一些人天性浪漫,能寫詩。他們都非常熱衷于與人交流,還會跟你產生觀點的碰撞。”游曉穎對環球人物記者說,“他們身上洋溢著一種‘活著的熱情’。”

游曉穎向環球人物記者這樣解釋“春和”的含義:“我不希望春和身上有特別苦澀、悲情的特質,所以大家一聽到這個名字會很快想到‘至若春和景明’這句話。我希望從他的名字開始,為他賦予昂揚的生機。”

·《小小的我》劇照,劉春和與外婆擁抱。(供圖:《小小的我》劇組)

演員易烊千璽:劉春和也有自己的光芒

“遇見”劉春和之前,易烊千璽對腦癱人群的認知很少。“一開始聽到這兩個字的時候,我幾乎是對不上號的,甚至連大部分腦癱患者的認知和意識是正常的這一點都不是很清楚。”

然而,等到他真正開始了解角色,從看書看視頻到真實地接觸,從研究他們的形體到研究他們的心態、生活、家庭……一類微弱地發著光的人群在易烊千璽腦海中越來越清晰。

據統計,全球腦癱患者超過1700萬,中國有600萬,其中超過200萬是兒童。社會上存在對他們的普遍誤解和偏見,但實際上,不少人在不同領域做出了閃耀的成就。詩人余秀華、脫口秀演員小佳、數學博士謝炎廷……他們都曾遭遇生活的不公,卻在黑暗中一路生花。

這些故事也是易烊千璽走入角色的窗口。他稱自己經歷了一次“雙管齊下”的準備工作。第一“管”是文字:從醫學資料到康復書籍,從相關題材的小說到腦癱作家的自傳、詩集。“這些人其實也分為很多類型,每一個人遇到的問題都不一樣。”易烊千璽說。看書一方面是為了知道造成這些問題的原因是什么,另一方面是深入了解這群人的生活和經歷,從而在創作起點上搭好框架。

第二“管”是視頻。對于學過舞蹈的易烊千璽來說,還原出劉春和的身體狀態也不是件簡單的事。

“當我們與腦癱人士接觸,會覺得他們很緊張,包括握手時也會感受到那份‘緊’,但其實他們就跟我們平常一樣,并沒有去有意控制,都是放松的。”通過大量視頻觀察和模仿,易烊千璽不斷尋找他們使用肌肉的規律,希望借此摸索出一套合適的用力方式。

然而,當一切準備就緒,開拍時還是遇到了瓶頸。“很崩潰,幾乎找不到舒適的狀態,找不到恰當的說話方式,一面顧著肢體,一面又要想著細節。”

易烊千璽沒想到拍一部電影要看這么多遍監視器。“沒有到鏡頭前,就永遠不知道如何把握身體的分寸。”他不斷回看全景、中景、近景中自己的樣子,時不時會在現場說“有點松”“有點緊”,旁邊的人也不知道他在說什么。電影中最終呈現的身體狀態,是易烊千璽在一次次看回放、找問題、調整、重拍后“確定”的。

或許是成為劉春和時身體的經歷太“刻骨銘心”,拍攝期間,即便回到易烊千璽本人身份,他有時也會浮現肌肉記憶。有一天,他因為壓力太大就與朋友們外出玩了一次,拿東西時手莫名其妙地呈現出扭曲狀態。

然而,身體只是表達的工具,真正要展現劉春和這個人物,還得從他的經歷和他與家庭、社會、世界的關系入手。在《小小的我》中,劉春和的人生有幾次轉折:踏出家門找工作、與外婆參加老年合唱團、與母親爭吵、收到大學錄取通知書……每一次轉折,易烊千璽都看到了劉春和與世界的抗爭和交融。

在易烊千璽看來,他與劉春和在性格上有相似之處,也有不同。“我們都有對困難的挑戰欲和對未知的探索欲。但我不是立刻去試探,往往是找到規律或感覺之后再去慢慢接近。劉春和不是,他的每一次邁步,都是沒有回頭路的,幾乎是沖過去的。”

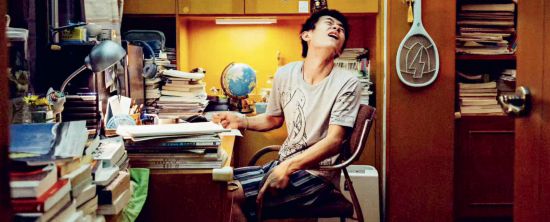

易烊千璽對劉春和的房間布置印象深刻。劉春和睡在外婆的下鋪,床底下有一個大皮箱,他小時候總是縮在皮箱里;床邊有一副人體骨骼模型,“就是他內心的一種向往,一種渴望”;書桌上擺著電腦和書籍,他在這里學習、準備考試,高考時超一本線80分……“他的微信頭像都是黃鼠狼,因為能收縮骨頭。”

·《小小的我》劇照,劉春和在自己房間。(供圖:易烊千璽JacksonYee工作室)

房間里的每一個元素都有意義,都在折射劉春和內心對自由的渴望。

而他要的自由究竟是什么?當劉春和走出家門,他在公交車上給抱孩子的乘客讓座,自己卻在司機剎車時沒站穩摔倒,耳邊傳來一句:“身體這樣就不要來坐公交車。”他去咖啡館應聘,店長不斷詢問他的身體能否持久站立、走動,語言表達是否流暢,他就鼓起勇氣從店一頭走到另一頭,邊走邊報菜名,語氣鏗鏘有力。

店長被嚇到了,說:“我就想要個普通人。”劉春和回答:“我是個記性很好的普通人。”

做一個社會意義上的普通人,就是劉春和想要的自由。在得到工作機會后,劉春和與外婆相擁,他說:“不僅僅是工資,我得到了尊嚴。”“其實個體之間的脆弱性是可以相連的,觀眾如果和劉春和共情,說明不單單是看到了他的脆弱,這種脆弱我們一般人也會有。”電影中,劉春和之所以最終和老年合唱團一起踏上旅程,最重要的一個原因是他和老人們的“脆弱”相連了。用他的話說:“他們是真正直視我的人。”

易烊千璽說,自己拍完《小小的我》后最大的變化是更愛笑了,“因為劉春和總是笑著的”。哪怕他去求職當培訓老師時試講,面對小朋友們的不理解,也要笑著把《苔》這首詩念完。他說:“苔,也能發出自己的光。”

有一次,穿著劉春和戲服的易烊千璽在電梯間遇到了一個腦癱男孩。孩子的父母面帶笑容,孩子的臉也紅撲撲的,笑得特別開心。“當他們從我身邊擦肩而過,我一點都不覺得奇怪,就覺得特別親切,甚至想去抱抱他。”

或許,這就是他與劉春和的共鳴時刻。

·《小小的我》劇照。(供圖:易烊千璽JacksonYee工作室)

導演楊荔鈉:他是那樣普通、真實、可感

當監制尹露拿著劇本找到楊荔鈉時,后者幾乎是毫不猶豫地接下了這個任務。自從十七八歲的時候在一場考試中結識,這兩位女性創作者如今已經是有30多年情誼的老友了,她們之間有著充分的信任和默契。

更重要的,楊荔鈉感到自己“很愿意,也有責任去執導一部這種題材的影片”。

“拍攝一部以腦癱青年為主題的影片很有必要。我國殘障群體有8000多萬,新成長起來的這一代年輕人有怎樣的理想和愿望?在生活、就業中會遇到哪些困難?他們的情感世界怎樣安放?作為影像工作者,我希望盡自己的一點力量,讓大家通過鏡頭了解、認識到這個群體。”楊荔鈉告訴環球人物記者。

事實上,這不是楊荔鈉第一次將鏡頭對準腦癱患者。她是拍紀錄片出身,20多年前跑到山東青島一座山上,扛著從海軍宣傳站借來的攝像機,拍了一部關于孤兒院的紀錄片。那座山上遍布社會福利院、精神病院、養老院。當她走進這些特殊的機構時,注意到里面有許多被父母遺棄的腦癱患兒。她搶拍了一些他們在冬天的日常生活。這些珍貴的片段后來構成了紀錄片《野草》的一部分。

早前的這次經歷,讓她對腦癱群體多多少少有了感性的認識。在《小小的我》正式開機前,楊荔鈉和團隊做了更深入、細致的專業調研工作。一行人先后來到康復醫院、社區、特殊學校和腦癱患者家庭,走訪、觀察、學習。他們認識了多名腦癱患者,和他們有了非常深入的互動,詳細了解了他們在醫療、教育、社會支持等方面的實際情況,甚至和一些患者結下了深厚的友誼。

“前期準備過程中,我們認識了很多有意思的患者朋友,比如文藝青年龔蘇。”楊荔鈉向環球人物記者講起龔蘇的故事,“2024年11月,《小小的我》在東京電影節首映時,我們請了龔蘇和另外兩位患者朋友到現場觀看,當他聽到自己的詩句在銀幕上借由劉春和的嘴念出來時,他身體顫抖,激動地哭了。”

還有跑閃送、管民宿的斜杠青年小豪,在學校里參加合唱團的靦腆女孩岳鑄……這些劇組前期調研過程中遇到的鮮活的人物面孔,為電影拍攝增添了許多生動的亮色。他們也是這部電影的幕后顧問,他們的日常生活、肢體語言被融入電影之中。“很感謝這些家庭和孩子們的支持,《小小的我》也是一部屬于他們的影片。”楊荔鈉說。

充分的準備工作做到位后,接下來就到了真正的拍攝環節。劇本里,劉春和與外婆的對手戲非常吃重,考驗演員之間建立默契的能力。易烊千璽和飾演外婆的林曉杰是第一次合作,兩人的性格可以說是完全相反。

在片場,林曉杰就像戲里的外婆一樣奔放,易烊千璽則如劉春和一般內斂、沉穩。節奏上,兩人需要磨合,楊荔鈉也不急,給了他們充分的時間和空間。第一天的第一場戲,也是電影的開頭,外婆把劉春和從天臺上叫下來,祖孫二人坐在桌子旁,外婆在展示各種顏色的紗巾,劉春和坐在她旁邊疊放。剛開始拍攝時,兩位演員彼此稍顯生疏,隨著交流的深入,慢慢話就變得多了,關系也隨之親近起來。

“千璽在我面前的時候,我們不管是談劇本還是在現場拍攝,他認真專注的表現真的就會讓人自然而然地愛上他。我們倆之間很多互動也都是現場感應出來的,我作為外婆,心里會時刻想著這個孩子就是我的外孫,我就是會無條件地愛他,所以那種默契與情感很自然就出來了。”林曉杰在首映后的一次采訪中說道。

楊荔鈉之所以不慌不忙地給演員空間,是因為她對易烊千璽的實力毫不懷疑。“千璽是很專業的演員,他在現場非常安靜,每次也會認真看回放,不斷調整自己的表演。因為這個劇本幾乎每一場戲都有他,劉春和又是一個有運動神經障礙的人,好幾場重頭戲他都會消耗大量的體力和精力。我記得過一座古橋,他背著沉重的鼓,又是大下坡,不能看著路面,又要走得很快,最后他完成得很好。”

“演員和角色之間也有一種宿命,千璽作為年輕人有著沉穩堅定的個性,與劉春和的堅韌隱忍非常契合,他對劉春和的塑造讓我們充滿想象。”楊荔鈉說。

·《小小的我》劇照。(供圖:《小小的我》劇組)

永遠不放棄更美好的明天

片中,劉春和過馬路時,游曉穎作為路人客串。在正式開拍之前,游曉穎有些擔心,“馬路上行人很多,我擔心會被人認出來或者是被拍下來。”但正式開拍后,易烊千璽飾演的劉春和搖搖晃晃地迎面向她走來,沒有被任何人認出。這一刻,現實與電影奇妙交錯,游曉穎感到有些恍惚。“我突然覺得,迎面向我走來的,就是真實的劉春和。”游曉穎說。

·2024年11月2日,《小小的我》劇組亮相東京國際電影節,從左至右依次為尹露、楊荔鈉、易烊千璽、林曉杰、蔣勤勤、周雨彤和游曉穎。

在游曉穎看來,一部好的現實主義作品是擁有生命力的。“它并不是簡單地對當下的社會問題進行故事性的呈現,它有一種力量,可以推動未來往更理想的方向發展。”

在易烊千璽的角色光譜里,現實中的普通人占據著很大比例。《少年的你》《長津湖》《奇跡·笨小孩》《送你一朵小紅花》《小小的我》……這些影片中的每一個少年都不是傳統意義上社會的主角,卻都有著值得被書寫的韌性和美好。而要詮釋這些人物,離不開對生活、對世界的觀察和思考。他攝影、繪畫、泥塑,幾乎都是一個“觀察再產出”的過程。

他用視頻記錄著城市街頭的廣告、行人、小店,每個人的生活都成為他表演的素材和靈感;在他的照片里,有日出和夕陽,有小花和人群,也有素面朝天的自己;在他的泥塑里,有真實人物也有動漫人物,有抽象面孔也有精致雕刻……“捏泥的樂趣在于,人會安靜下來,但安靜的同時內心又一直在活動。”他曾對環球人物記者說,“我會不停想象它最后將成為什么樣子,或者下一步要怎么操作。那個時候的我,外表很安靜,內心卻天馬行空。”

上大學以后,他對表演有了更深入的認知,越發明白“藝術源于生活”這句話的含義。這種感受,最終化入對每一個角色的理解中。《送你一朵小紅花》是易烊千璽的第二部院線電影,當時在采訪中被問及如何塑造一個外表倔強、內心脆弱的腦癌患者,他沒有提撕心裂肺的表演心境,也沒有講雨中告白的場面,只是淡淡地說:“越平實自然的敘述,越會有真實強大的力量。”

易烊千璽曾說:“人得跳出自己的小世界,才會慢慢成長。”

這也是劉春和對自己的期待,他渴望走向更豐富的自己,渴望找到更自由的狀態。不論生活如何對待,但內心永存不滅的希望。這便是《小小的我》主創們希望傳遞的理念:愛自己、愛世界,永遠不放棄更美好的明天。

本文為節選

全文刊載于2025年第1期

《環球人物》雜志

總第532期

更多精彩內容請關注↓↓

責任編輯:高瑋怡

責任編輯:高瑋怡